特異性と多様性

ヒトの分布圏は、極北から熱帯、森林から乾燥地、さらに低地から高山まで、地球上のあらゆる地域、多様な環境の中に棲み、身体的に多くの地理的多様性をもつ動物界の中でも特異な種である。

しかし、遺伝子の総体はヒトがアフリカから世界中に拡がり始めた5万年前の祖先と基本的に同じであり、大型類人猿と比較しても遺伝子の多様性は低いことが判っている。

それは進化史の一時期に5000〜10000程度の個体数までヒトが減少した絶滅危惧種であったことを意味する。生物には変化する環境に対して遺伝的に適応する能力があるが、集団内の遺伝的多様性の減少が適応進化の原動力を失っていることを意味している。

参考文献:ヒトと文明

著者:尾本惠市

ヒトの地理的多様性

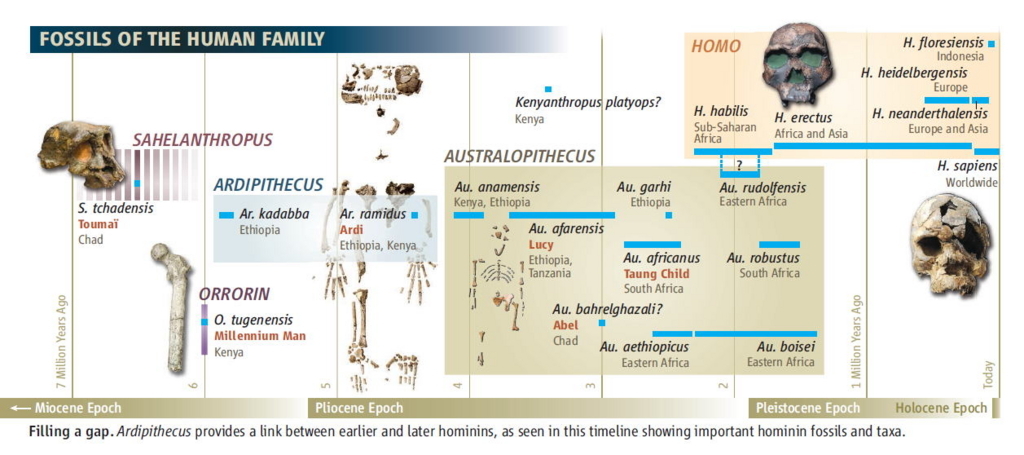

現在、最古の人類(チンパンジーと分岐したのちのヒトの系統、分類学的にはヒト亜族)と考えられているのは、700万年前アフリカ中部に生息していたサヘラントロプス属サヘラントロプス・チャデンシスである。化石記録が断片的なためオロリン・ツゲネンシスやアルディピテクス(ラミダスとカダバ)との関係ははっきりしていない。完全な化石は見つかればそれらは別属とするほどの差はないかもしれない。

現生人類、ホモ・サピエンス・サピエンスは、哺乳類霊長目(サル目)ヒト科ホモ属のひとつである。ホモ属(ヒト属)は、およそ200万年前にアフリカでアウストラロピテクス属から別属として分化した。ホモ・サピエンス・サピエンス以外の全てのホモ属の種は既に絶滅したが、2万数千年前まで生息したホモ・ネアンデルターレンシスなどは、ホモ・サピエンスとの交配により、現生人類の遺伝子に数%混入している。

ヒトの移動

最近の遺伝子研究による推定では、アフリカからの現生人類に繋がるヒトの最初の移動は、5〜10万年前にエチオピアからアラビア半島へ、さらに沿岸部を経由してインド、東南アジアを通り、オーストラリアに達したとのシナリオが有力視されている。

少し遅れて、アフリカから北方の中近東、西アジア、ヨーロッパへの移住、また西アジアよりシベリア経由で東アジアへの移住があった。日本列島への最初のヒトの移住は約3万8000年前と推定されている。

およそ7万年前以降、氷河期の海水面低下によって、現在のインドネシアの島々はアジア大陸の一部(スンダランド)であった。また、オーストラリアとニューギニアは一つの大陸(サフールランド)をなしていたが、スンダランドと陸続きになったことはない。

オーストラリアにヒトが現れるのは約5万年前であるが、この人々は何らかの手段で最低でも60kmの海を越えたのは、驚くべきことである。アメリカ大陸へのヒトの移住は、約1万3000年前より古くない最終氷河期に陸地化したベーリングベア(現在のベーリング海峡地域)を通って起きたと考えられているが、アメリカ先住民と北東アジア人の間には遺伝的にかなりの差異があり、分岐年代は2万年前を超えるとの推定もある。

人種とは何か

アフリカを出てさまざまな気候条件に適応しつつ世界中に拡散したことが、ヒトに著しい地理的多様性をもたらした。ヒトの分布圏は極北から熱帯へ、森林から乾燥地へ、さらに低地から高山まで、地球上のおよそあらゆる地域に広がっている。

動物界で、ヒトほど多様な環境の中に棲み、身体的にも多様性が高い種は少ない。このことが「人種」 という概念を生んだ。霊長類であるヒトは視覚が発達しているので、自分たちとは異なって見える他の集団に対して敏感な異族意識をもち、ときに差別するようになる。

その証拠は古く、紀元前1700年頃のエジプトのピラミッド壁画に皮膚色だけでなく髪型や服装など身体特徴や文化的特徴も含まれた視覚的差異による人種の分類が描かれている。

皮膚色、頭髪形、鼻形など身体的特徴だけでヒトを分類する古典的人種分類は、1960年代以降、科学的でないことが明らかにされ、ヒトの地理的多様性は分類とは別の方法で研究されるようになった。

地理的多様性はなぜ生じたか

人種という形でヒトを分類することには科学的根拠がない。ヒトの生物学的特徴に地理的多様性があることを正しく認識し、それが進化上いかにして生じたかという疑問は重要な問題提起である。

地理的多様性を示すヒトの特徴には、皮膚色、身長、頭髪形、鼻や顔の諸形態などがある。もっとも地理的多様性を示す変異は皮膚色だろう。皮膚には、新皮と表皮があり、皮膚色は表皮にあるメラニン(黒色色素)生産細胞の量によって決まる。

アフリカやアジア・オセニアの熱帯地域ではメラニン色素量が多く皮膚色は暗色であるが、北半球では一般的に明るい色となり、特に北ヨーロッパではメラニンが最も少なく、金髪と白い皮膚、青い目のいわゆる「ブロンド現象」が見られる。

太陽光に含まれる紫外線には強い化学作用があり、皮膚がんを引き起こす原因になる。メラニン色素は紫外線に対するフィルターの役割を果たし、暗色の皮膚は光線の強い地域で自然淘汰によって保持されていると推定される。

一方、適当な量の紫外線には骨の発達に必要なビタミンD生産に役立つという有用な面もある。熱帯地方では、強い太陽光線の中の紫外線から黒い皮膚が守っているが、ビタミンDの生産に必要な程度の紫外線量は維持される。

しかし、太陽光が弱い高緯度地域では、ときに紫外線量の不足から子どものビタミンD生産が妨げられ、「くる病」の発生率が高まる。

日本でも医療が発達する以前、東北地方などの農村地域の子どもにくる病が見られた。この原因は、母親が農作に出かける際に幼児を「えじこ」というかごに入れて屋内に残していく風習から、日光不足でビタミンD欠乏症になったためである。高緯度地域では、十分な紫外線を吸収できる明るい肌が自然淘汰によって増えたと考えられる。

5万年以上前にアフリカをでてインド経由でアジア・オセアニアに向かった最初のヒト(非アフリカ人)は、当然ながら暗色の肌色であったろう。現在でも、これらの地域には暗色の皮膚をもつ先住民が住んでいる。これらの地域はアフリカ同様に強い太陽光線に晒される環境であり、先住民は渡来時よりずっと暗色の皮膚を持ち続けてきたに違いない。

黒い皮膚と同様に、強い太陽光線から身を守る特徴と考えられるものに短くちぢれた頭髪(縮毛)がある。頭髪の形状には様々なものがあり、直毛、波状毛、縮毛に大別される。縮毛は暗色の皮膚と共通の地理的分布傾向を示す。直毛と比べて縮毛は頭部の表面に空気層を保ち、あたかもヘルメットをかぶったように過熱から脳を守る効果がある。

約4万年前にアフリカから北に向かったヒトは、突然変異と遺伝的浮動によって皮膚色の変異が増大したと考えられる。太陽光の少ない北方ではメラニン量の少ない個体が有利となり、次第に増えたのではなかろうか。

現代人でメラニン量の少ないブロンド現象(金髪、白い皮膚、青い目)の中心は、ヨーロッパ北部のバルト海地域やスカンディナヴィアである。ホモ・サピエンスがヨーロッパに進出した約4万年前、これらの地域は厚い氷に覆われ、ヒトの住める環境ではなかった。主にヨーロッパ中南部に住んでいたクロマニョン人(南フランスで発見された人類化石に付けられたホモ・サピエンスの名称)はブロンドではなかっただろう。

ブロンド現象の中心である地域の氷が溶け、ヒトがこの地域に住めるようになったのは1万5000年前以後である。するとブロンド現象はおよそ1万年という短期間に生じた出来事と推定せざるをえない。

1万年という時間は、ヒトの一代を25年とみれば400世代に過ぎない。後氷期特有の太陽光線が極端に少なかった気象など非常に強い自然淘汰または配偶者を選ぶ際にブロンドへの嗜好などの性淘汰が働いたことを示唆する。

顔面部の特徴にも寒冷地への適応の結果と考えられるものがある。アジアの北部や極北アメリカのヒト集団(イヌイットなど)には、顔が極めて平坦で鼻などの突出が弱く、眼裂が狭くてあたかも眼を閉じているかのような個体が多い。極寒の気候下でこれらの特徴は自然淘汰によってもたらされたとする「寒冷適応説」がある。

寒冷適応説に含まれる他の特徴の一つに「貧毛」がある。ヒトは文化適応手段として衣服をもっているので濃いひげは凍ってしまうと息ができなくなるので、体毛は少ないほうが有利であろう。

16世紀にフィリピンに到達したスペイン人は、島々の奥地に背が極めて低い他はアフリカの黒人にそっくりな原住民を見て、ネグリスト・デル・モンテ(山の小黒人)と呼んだ。その後、同じような身体的特徴をもつヒト集団がマレー半島やインド洋のアンダマン島などからも知られ、これらと遠く離れた中央アフリカの低身長のヒト集団であるピグミーとの関係が人類学の大きな問題になった。

血液タンパク質等の遺伝子マーカーの結果から「極めて小柄なピグミー人種」の可能性は否定され、ネグリストの小柄な身体はピグミーと同じ熱帯雨林への環境への進化的適応の結果と推定された。

根拠として、利用できる食物資源が比較的少ない、年間を通じて高温・多湿である、植物は繁茂して運動を妨げるとの3点があげられる。小柄な身体はこれらのすべての条件にとって適応上有利と考えられる。

ヒトの進化

1万年という時間は、ヒトの一代を25年とみれば400世代にすぎない。このような短期間でも、偶然生じた突然変異遺伝子が非常に強い自然淘汰または性淘汰の影響を受ければ増加することはありうる。そして、われわれの遺伝子は、現在も絶えず低い確率だが突然変異が起きている。個人の持つ約2万個の遺伝子のうち少なくても2〜3個は両親になかった型である。もし、これらの変異遺伝子に生存上の大きな利点があれば、頻度は増える。

「ブロンド現象」以外にもヨーロッパやアフリカの一部でラクターゼ遺伝子(乳糖不耐性)の突然変異型が7000年程度の比較的短期間に自然淘汰によって増えたとの結果が説明されている。

ヒトの乳糖分解酵素(ラクターゼ)は原則として乳幼児のときのみに働き成人では活性を失う。このため、多くの成人は牛乳等に含まれる乳糖(ラクトース)を分解・吸収できず下痢を起こす(乳糖不耐性)。しかし、ヨーロッパやアフリカの一部で酪農生活のために乳類摂取が多い民族では、成人でもラクターゼの活性があり、乳糖不耐性にならない。

これらの変化は、おそらく少数の個別的な遺伝子または特定の民族集団のみに生じたもので、すべてのヒト集団に共通の行動等に影響を与えるような遺伝子の変化でない。すべてのヒト集団に影響を与えるような遺伝子の進化は、過去1万年の間には起きていないと思われる。

遺伝学の常識から考え、そのような進化が起こるためには1万年という時間は短すぎるであろう。現代人の遺伝子は総体として1万年どころか、ヒトがアフリカから世界中に拡がり始めた時期でもある5万年前の祖先集団と基本的に同じであると考えられる。

適応進化の原動力

DNAの研究から、ヒトの遺伝子多様性はチンパンジーと比べて低いことが判っている。このことは、ヒトの進化の過程で個体数が大型類人猿のレベルより少ない時期があったことを示唆する。

可能性の第一は、約20万年前に生まれたヒトの祖先集団の個体数が、もともと少なかったというものである。ヒトの祖先は、何種類もいたに違いない古人類から分かれたごく小さな集団だったと考えられる。推定値は5000ないし10000程度の個体数である(大塚柳太郎)。

第二は、ある時期に何らかの理由でヒトの個体数が激減した可能性である。このような一時的に個体数が激減した現象を「ボルトネック」効果といって、偶然に顕著な遺伝子変化を生み、進化のスピードが一時的に速まる。

ヒトは進化史の一時期に「絶滅危惧種」であった。ボルトネックの原因としてまず考えられるのは気候変化であろう。氷期の環境悪化と人口激減は、ボルトネック効果によってヒトの集団に大きな遺伝的進化をもたらし、その結果として人口が増えるとともに、それまでなかった遺伝子的な基盤をもつ新しい行動上の特徴が見られるようになる。

ヒトに限らず、生物には変化する環境に対して遺伝的に適応する能力がある。しかし、それによって進化するには非常に長い時間を必要とする。ヒトは衣服や火の利用、石器などの狩猟具の発達、海産物などの新たな食料など文化によって環境に適応する独自の能力をもつ。

文化的適応の際立った特徴は、遺伝子の変化を伴わない表現型の変化なので、きわめて短時間内に起こりうる点にある。ただし、表現型の変化に遺伝子(DNA)が全く関係ないとはいえないであろう。考えてみれば、われわれの個体発生(胎児から老人まで)にともなう形質上の大変化は、普通の意味でのゲノム(塩基配列)の変化によるものではない。

種内の「地域集団間」の遺伝的多様性、言い換えれば遺伝的分化は、別々の地域に隔離された集団がそれぞれの環境のもとで独自の歴史を経てきた結果、生まれるものである。これは一般的に新しい種が生まれる上でも重要なステップである。

地域集団内の遺伝的多様性は「適応」を生む原動力となります。 遺伝的多様性の究極のソースはDNA上に起こる突然変異だといえます。自然淘汰は、集団内の遺伝的多様性(変異)が大きいほどは速くはたらき、より環境に適した遺伝的特徴をもつ個体が集団内に広がる力となります。生物集団はこのように常に遺伝的な変化(進化)をもたらす力にさらされ続けており、まさに「生物は進化する実体」というにふさわしい。

集団内には多数の遺伝的変異が蓄積されていますが、環境の悪化などによって個体数が激減すると近親交配の影響によって遺伝的多様性も低下します。その結果、病気や環境変化への耐性が低下したり、近交弱勢が起こったりすることが知られています。それは集団内の遺伝的多様性の減少が適応進化の原動力を失うことを意味することに変わりない。

遺伝的多様性は、アロザイム、ミトコンドリアDNA、核DNAの特定の部位に着目して実測できます。多くの場合、淘汰に対して中立(有利でも不利でもない)と考えられるDNAマーカーが用いられるが、そこで測られる遺伝的多様性は、必ずしも多数の遺伝子が関与する形質や適応に関わる形質における遺伝的多様性とは完全に一致しないとこににも注意しなければならない。